建設業界が直面している大きな流れ・問題に対して、私たち「建設×IT」スタートアップが担うべき役割・解決すべき課題はどんなものなのでしょうか。

ここでは私たちシェルフィー株式会社が業界課題をどう捉えているのかを記載しています。

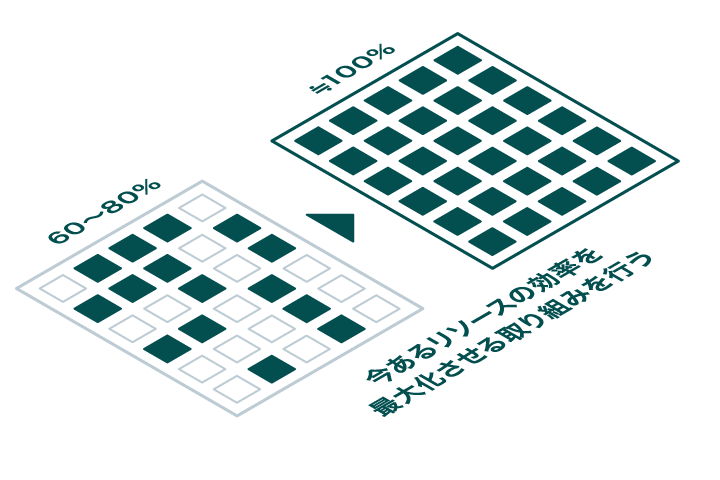

建設業界最大の課題である「生産性の向上」を成し遂げるには下記2つの方向性があります。

・分母となる人手を増やす

・今ある人的リソースでより多くの仕事をできるようにする

人手を増やす施策として外国人技能実習生等の受け入れ等が話題になっていますが、入職者を増やすというのは一朝一夕で成し遂げられることではありません。一方で、今ある100のリソースをそのまま100使えているかというと、実はそうではありません。まずは人的リソースを無駄なく有効に活用できる状況を生み出し、その先に待遇の改善やイメージの向上等による分母を増やす施策ができると考えています。

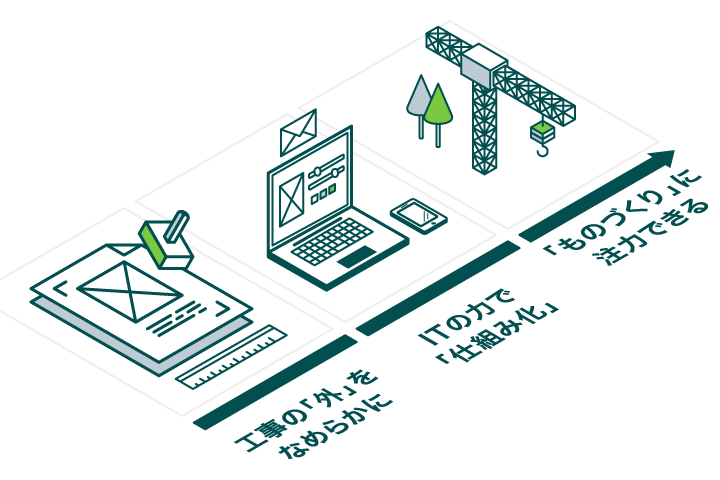

建設分野におけるITスタートアップの役割は、工事の「外」に発生する業務の効率化によって業界に貢献することだと考えています。なぜなら、工事「中」の業務は、数百年規模の歴史と伝統の中で常に改善が繰り返されており、更に近年では前述のドローンや自動運転の建機など最新のハードウェアが取り入れられているからです。一方で、工事「外」にある営業や打ち合わせ、書類作成等の業務は未だ旧態依然とした方法からアップデートされておらず、現場の負担となっている状況が多々あります。

シェルフィーはこの分野で「本業であるものづくりに集中できる状況」を生み出すべく「リソース配分の最適化」「人がやらなくて良い仕事の省力化」という2つの方向を進めていきます。

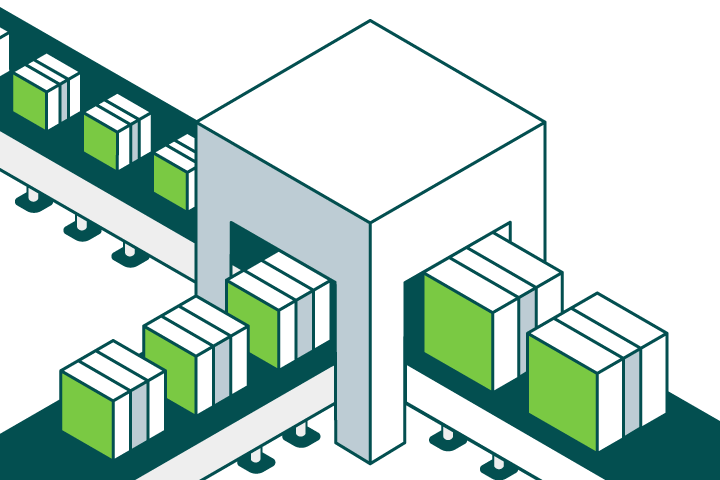

建設業界は1つの現場に関わる事業者が非常に多いのが特徴であり、大規模な現場になると関係会社が1,000社を超えることもあります。

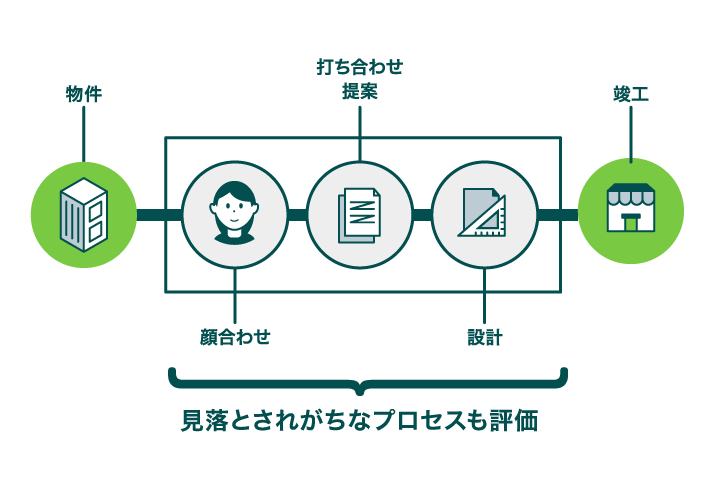

元請→1次請→2次請…といった縦の構造から、壁・電気・家具といった業種毎の横の構造まで、「どの会社が」「誰を」「どのタイミングで」「どの現場に送るか」という複雑で巨大な情報を整理し、リソース配分を最適化できれば非常に大きなインパクトが生まれます。これを実現するためには下記2点が大きな要素だと考えています。

・「正しく」「使える」情報を定義する

・情報が蓄積され、公開される仕組みを整える

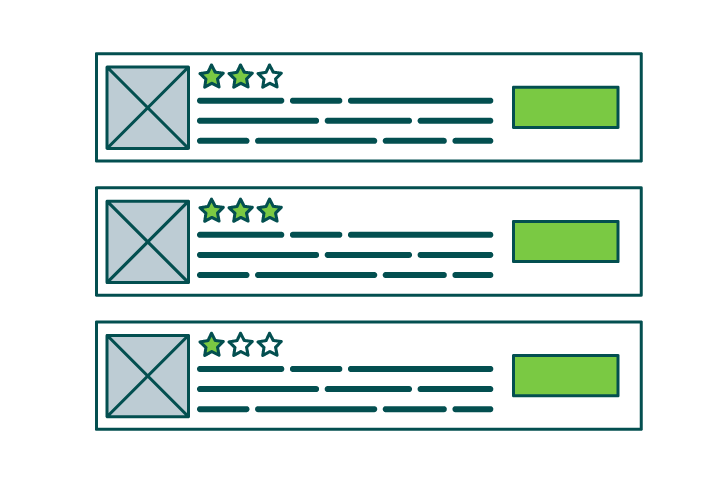

例えば普段レストランを探すとき、検索をすれば食べログ・グーグルなどにレビュー付きの詳細な情報で選択肢を比較することができます。

このような情報の非対称性を解消する動きは、toCサービスだけでなくtoBサービスでも浸透しつつあるものの、建設業界においては、自分たちの作りたいものを「適正な価格で」「品質高く作れて」「いま動ける」会社を探し、比較する手段がほとんどありません。

質が高くて量が少ない情報も、量があって質が低い情報も実は価値がなく、「正しく」「使える」情報を集め、公開する場が今求められています。

上記で言及した通り、「正しく」「使える」情報を定義できたとしても「質が高くて量が少ない情報」には価値がありません。量を多く集めるには自然と集まる仕組みを構築する必要があります。

今まで建設業界には非常に高い技術を持った会社・個人が多く存在しているにも関わらず、実績・評価を蓄積する仕組みが存在していませんでした。情報を得るには発注者側の同業者のコネクションが全てだったのです。

シェルフィーでは発注者だけでなく施工会社からもプロジェクトに対するフィードバックを得ることで多角的に質の高い情報を得ています。成果を残した会社や個人が見える化されることで、評判の良いところは受注単価を上げることができ、雇用の増加といった様々な副次効果も見込んでいます。

「リソース配分の最適化」の他にもう一つ「人がやらなくていい仕事の省力化」も建設業界において大きなカギを握っています。

工事「外」の業務の中には、高度な技術やコミュニケーションを必要とする「人でないとできないこと」と仕方なく誰かがやっている「人がしなくてもいいこと」の2つがあります。

このうち「人がしなくてもいいこと」を省力化するのはITの得意分野であり、「本当に人でないとできないのか?」を突き詰めることこそがIT企業が担うべき役割であると考えています。

上記の「人でなくていい仕事」を減らしていくうえで障壁となるのが、電話やFAX、PCをコミュニケーションの中心においてきたこれまでのやり方です。

当然ですが、いい仕組みやサービスをつくれば自然と浸透するわけではありません。

レガシーと呼ばれることもある環境や業務の進め方を脱却するためには、心理的抵抗を含めて、一人一人の感情面に寄り添う仕組み・サービスである必要があります。「このやり方がベスト」という解を提示するだけでなく、それらが実際に浸透し、当たり前に使われるところまで責任を持ちたいと私たちは考えています。

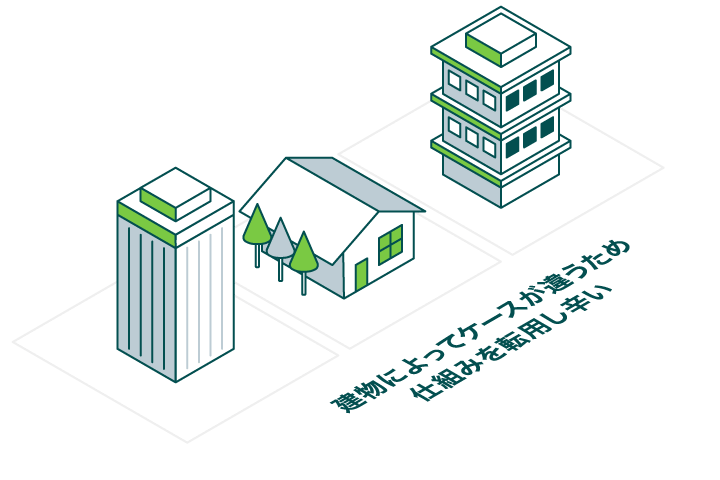

実は建設業界ほど不確実性の高い業種はありません。

・自然を相手にするため、天候や地層などの環境に影響を受けやすい

・同じものを二つとして作ることがない完全受注生産

・大きな工事であれば数年がかりで完成させる

というのは建設業界には上記特徴があり、例外ケースが非常に多く各社各現場によって進め方が異なるため、「仕組み化」が非常に困難だからです。しかしながら私達は絶対に諦めません。常に業界の不確実性にも向き合い続けて最適解を生み出し、実務に落として波及させていくことを社員一同意識していきます。